Catégorie : 23 bonnes raisons

-

Encourager la collaboration

L’article d’aujourd’hui est écrit par Darrion Letendre & Robert Lawson

Darrion Letendre est le spécialiste de l’apprentissage sur le terrain au NorQuest College. Il défend l’éducation autochtone et la revitalisation des connaissances culturelles par le biais des systèmes éducatifs occidentaux. Il a été membre du comité de pilotage en éducation ouverte, apportant des conseils stratégiques et sa sagesse en ce qui concerne les modes de connaissance des peuples autochtones.

Robert Lawson est développeur pédagogique au NorQuest College d’Edmonton, au Canada. Il promeut activement l’éducation ouverte au sein de l’établissement depuis 2016 et est membre du comité de pilotage en éducation ouverte de l’université. Il est également membre du conseil d’administration d’OE Global.

L’une des principales raisons pour lesquelles nous apprécions l’éducation ouverte est qu’elle offre d’énormes possibilités de collaboration. Cette collaboration prend de nombreuses formes : la recherche, le développement de ressources d’apprentissage et la coopération entre étudiant·es et entre étudiant·es et enseignant·es. Dans notre contexte d’apprentissage, l’éducation ouverte a même favorisé la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones.

Nous avons la chance de travailler dans un collège dont les valeurs encouragent la collaboration. Nos compétences de distinction, les compétences que nous voulons que chaque diplômé·e de NorQuest possède, font écho à la générosité d’esprit résumée dans « Attributes of Open Pedagogy »de Bronwyn Hegarty : communauté, confiance, partage et ouverture.

« En tant que développeur pédagogique impliqué dans l’éducation ouverte, il a été très gratifiant de voir les enseignant·es collaborer à l’élaboration de manuels et de constater leur enthousiasme à les voir adoptés dans tout le pays. C’était merveilleux d’entendre des histoires d’étudiant·es engagé·es travaillant avec leurs pairs et leurs enseignant·es pour créer des ressources auxiliaires pour leurs manuels ouverts.

Cette générosité d’esprit que j’ai eu la chance de vivre dans mon propre établissement est ce qui m’attire et me soutient dans la communauté de l’éducation ouverte dans son ensemble. Je participe à des conférences et à des événements sur l’éducation ouverte depuis 2016. À chaque fois, je ressens un immense sentiment d’épanouissement en rencontrant des personnes désireuses de collaborer ou de partager leurs projets de recherche appliquée ou d’enseignement, des personnes qui se consacrent à l’élimination des obstacles dans l’éducation. »

« L’un des moments forts de ma carrière jusqu’à présent a été la planification et l’organisation réussies de la conférence mondiale OEG 2023 en tant que l’un des coprésidents autochtones de la conférence. La sagesse et l’énergie qui ont été partagées résonnent encore à travers le monde, et je suis reconnaissant de savoir que les gens ont emporté cette expérience avec eux de manière significative. Je crois que le voyage que notre équipe organisatrice a entrepris, dans l’esprit du wahkotowin (parenté), est l’esprit que les gens ont ressenti en assistant à la conférence. J’admets que cela n’a pas toujours été simple, ni facile parfois, mais quel voyage significatif l’est ? Parfois, le chemin à parcourir présente de nombreux obstacles, mais en travaillant ensemble et en partageant de multiples perspectives, nous avons pu atteindre notre destination finale. La co-gouvernance entre les peuples autochtones et non autochtones était le rêve de mes ancêtres ; j’étais, et je suis toujours fier de notre tentative de cheminer ensemble dans un partenariat significatif. À bien des égards, l’éducation ouverte a été la porte d’entrée de cette relation, et je suis reconnaissant à Robert de son invitation.

Cependant, si l’éducation ouverte offre de formidables possibilités de partage ouvert des connaissances, il existe également un important point de rencontre entre le transfert des connaissances et la propriété des connaissances traditionnelles des peuples autochtones. Lors de l’organisation de la Conférence OE Global 2023, nous avons pris conscience de certains défis inhérents à l’avancement de l’éducation ouverte et des connaissances culturelles des peuples autochtones. Comme l’un des thèmes de notre conférence le suggère, toutes les connaissances ne sont pas libres d’accès ou ne peuvent être ouvertes, certaines doivent au contraire rester fermées pour assurer leur protection et leur survie. Bien que je sois enthousiasmé par les riches possibilités qu’offre l’éducation ouverte, je dois rester hésitant quant à la manière dont les connaissances et la culture traditionnelles autochtones s’intègrent dans ce monde. Comme nous l’avons vu tout au long de l’histoire, le savoir est un pouvoir, mais pour moi, c’est un don. Ce que l’histoire m’a montré, c’est que lorsque nous partageons nos dons, ils peuvent nous être retirés et utilisés à des fins autres que celles prévues. C’est pourquoi, du moins dans le cas de nombreux systèmes de connaissances traditionnelles, ils doivent être aussi ouverts que possible et fermés lorsque cela est nécessaire.

« Tout comme la pratique fondamentale de la culture locale Crie, le tressage est venu représenter la force et l’unité alors que divers groupes collaboraient à OE Global 2023 » https://www.flickr.com/photos/oeglobal/53267067673/in/album-72177720312015057

Néanmoins, je garde bon espoir pour l’avenir de l’éducation pour tous. Tout comme l’organisation de notre conférence, la voie de l’éducation ouverte ne sera pas simple ; nous trébucherons et parfois nous tomberons, mais si nous continuons à nous relever les un·es les autres et à aller de l’avant, ensemble, nos futur·es ancêtres s’émerveilleront du monde que nous pouvons construire pour eux ; un monde qui embrasse l’ouverture, comme mes ancêtres, mais qui respecte la souveraineté et l’autodétermination des deux mondes. »

Veuillez noter que cet article a été traduit avec l’aide de l’intelligence artificielle et révisé par des personnes non professionnelles de la traduction. Malgré nos efforts pour garantir la correction et la fidélité du texte, des erreurs ou imprécisions peuvent subsister. N’hésitez pas à nous en faire part : chaireunescorelia@univ-nantes.fr

-

Contribuer à la réputation de l’université ou de l’école

«

Contribuer à la réputation de l’université ou de l’école

» par Katalin Monzéger est sous licence CC BY 4.0

-

Développement du jugement évaluatif

L’article d’aujourd’hui est écrit par Loubna Terhzaz

Loubna Terhzaz est Maître de conférences à la Faculté des Sciences, Université Mohammed V de Rabat, Maroc. Elle est membre de la Chaire ICESCO pour l’Éducation Ouverte, du réseau UNITWIN UNOE et secrétaire générale de la Fondation Averroès pour la promotion de la recherche scientifique, l’innovation et le développement durable.

L’éducation ouverte est une pratique éducative qui facilite l’accès libre à l’éducation, en proposant à l’apprenant·e un apprentissage accessible, diversifié, collaboratif et personnalisable. Elle offre à l’apprenant·e une opportunité de développer son esprit critique, un enjeu majeur à l’ère de l’IA, à travers les compétences du jugement évaluatif.

D’après Cowan (2010), le jugement évaluatif est la compétence cognitive de haut niveau requise pour l’apprentissage tout au long de la vie. En d’autres termes, c’est la capacité à faire des jugements sur la qualité de son propre travail et de celui des autres en toute fidélité, objectivité, dans le but de s’améliorer et de répondre aux futurs besoins d’apprentissage, notamment, à l’ère de l’intelligence artificielle.

En tant que professeure à l’université Mohammed V de Rabat, Maroc, je constate que l’essor de l’IA a profondément transformé la manière dont les étudiant·es abordent leurs travaux. La facilité avec laquelle ils/elles peuvent désormais générer des exposés à l’aide de plateformes d’IA est indéniable. Ces outils leur permettent d’obtenir rapidement des présentations bien structurées, mais ne contiennent pas forcément un contenu fiable. C’est là où l’esprit critique devient essentiel. L’éducation ouverte, avec son approche pédagogique axée sur l’autonomie de l’apprenant·e, offre un cadre idéal pour développer cette compétence cruciale du jugement évaluatif.

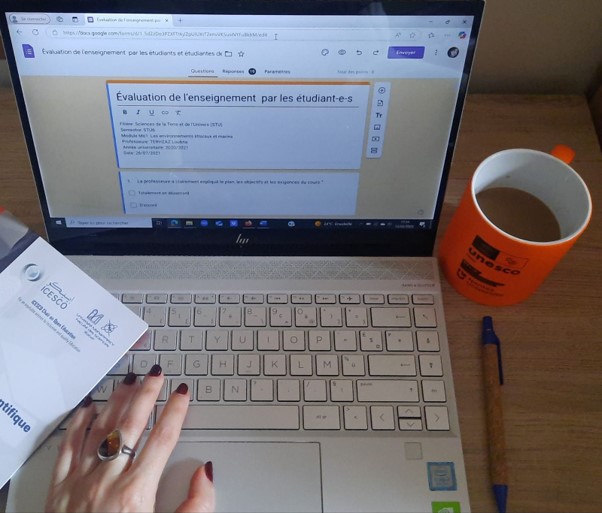

L’éducation ouverte, grâce aux Ressources Éducatives Libres (REL), permet aux étudiant·es de modifier, retenir, réutiliser, réviser, remixer et redistribuer librement les ressources éducatives libres (les 5 R) selon la licence accordée. Elle permet à l’étudiant·e de développer sa capacité d’exprimer, de formuler des jugements et d’évaluer l’enseignement, une pratique courante dans les universités anglo-saxonnes mais encore peu répandue ailleurs (Younès, 2007). Cette démarche de jugement évaluatif confère aux étudiant·es la possibilité de comparer la pertinence et la qualité des informations, y compris celles générées par l’IA. Elle offre également aux enseignant·es un outil précieux pour identifier les besoins et les lacunes, affiner leur approche pédagogique et s’adapter aux défis posés par l’intelligence artificielle.

Parallèlement, et en cohérence avec cet objectif de développement de l’esprit critique, l’évaluation des étudiant·es par les enseignant·es devrait également privilégier la capacité d’analyse et de jugement plutôt que la simple accumulation de connaissances.

Par ailleurs, les forums de discussion ouverts présentent des espaces d’échange importants. Ils permettent aux étudiant·es de confronter leurs idées et de construire de nouvelles connaissances. Le soutien et la présence des enseignant·es sont indispensables dans ces forums pour guider ces échanges et assurer la réussite de tous·tes les étudiant·es, en particulier ceux et celles qui sont en difficulté sociale, réfugié·es ou immigré·es. Ces opportunités d’échange encouragent aussi les étudiant·es à analyser, à évaluer et à remettre en question l’information, tout en instaurant une relation de confiance et de respect mutuel favorisant l’apprentissage.

« Jugement évaluatif de l’enseignement » par Loubna TERHZAZ. CC-BY

Bien que l’éducation ouverte offre un cadre propice au jugement évaluatif, des mesures doivent être prises dans l’éducation traditionnelle, en attendant la généralisation de l’éducation ouverte, pour en optimiser l’application.

Pour préparer les étudiant·es et les enseignant·es à tirer parti de cette approche, il serait pertinent de:

1. Intégrer l’éducation à la pensée critique dans les programmes éducatifs à différents niveaux du cursus d’apprentissage, en organisant des exercices pratiques où l’étudiant·e doit analyser des situations impliquant l’IA et en lui donnant les outils d’évaluation de la crédibilité des sources d’informations.

2. Former les enseignant·es et le personnel éducatif, en proposant des formations sur les nouvelles technologies, des partenariats avec des spécialistes de l’IA et mettre en place des réseaux pour échanger les bonnes pratiques et les ressources sur l’intégration de l’éthique et du jugement évaluatif dans l’enseignement de l’IA.

3. Développer des outils pour soutenir la pensée critique et la réflexion éthique, en encourageant la création de logiciels ou de plateformes et des environnements où les étudiant·es peuvent interagir avec des systèmes d’IA et analyser les résultats produits par ces derniers.

4. Encourager un environnement d’apprentissage réflexif, en étant autonome et responsable de leur propre apprentissage, ce qui permet de développer une grande capacité de jugement. Quoique les étudiant·es actuellement cherchent plus à trouver une réponse rapide et d’une façon facile en utilisant les réponses de l’IA, chose qui limite la réflexion personnelle favorisée par cette autonomie.

5. Encourager une approche collaborative et participative grâce à des forum, des réseaux d’apprentissage ou des plateformes de partage de connaissance qui permettent d’enrichir le jugement évaluatif et développer un raisonnement plus équilibré et fondé.

A travers la mise en place des mesures au niveau de l’éducation traditionnelle, nous pouvons préparer les étudiant·es à développer un esprit critique aiguisé et un jugement évaluatif solide, ce qui leur permettra de s’épanouir dans un environnement d’éducation ouverte prochainement et de faire face aux défis de l’IA.

Cowan, J. (2010). Developing the ability for making evaluative judgements. Teaching in Higher Education, 15(3), 323–334. https://doi.org/10.1080/13562510903560036.

Younès, N. (2007). À quelles conditions l’évaluation formative de l’enseignement par les étudiants est-elle possible en France ? Revue française de Pédagogie, 161, 25-40.

-

Encourager l’Autonomie

L’article d’aujourd’hui est écrit par Paul Stacey

Paul Stacey travaille, au niveau international, dans le domaine de l’enseignement supérieur, permettant stratégiquement de relier l’éducation ouverte à la science ouverte et à d’autres formes d’ouverture. Paul a une grande expérience de l’éducation ouverte grâce à son travail chez Creative Commons et en tant que directeur exécutif pendant cinq ans d’Open Education Global. Il travaille aujourd’hui de manière indépendante en tant que chercheur et consultant dans le domaine de l’open. ( https://paulstacey.global).

En tant qu’êtres humains, nous avons à cœur de mener notre propre vie, de prendre nos propres décisions, de nous développer comme nous l’entendons. Pourtant, nous vivons dans un contexte social avec d’autres personnes. La pleine autonomie individuelle est contrebalancée par l’autonomie égale des autres. Diriger notre propre vie implique inévitablement d’accommoder les autres. La liberté de mener sa propre vie implique de choisir entre différentes lignes de conduite définies par soi-même et par les autres.

L’autonomie est l’état d’esprit qui donne un sens à nos choix. Nous sommes autonomes lorsque nous avons suffisamment de compréhension et de conscience de soi pour être en mesure de faire des choix conformes à nos valeurs et à nos intérêts véritables. Nous sommes autonomes lorsque nous en savons suffisamment (sur le monde et sur nous-mêmes) pour ne pas suivre la foule, à moins qu’elle n’aille dans le sens que nous souhaitons. Lorsque notre autonomie est faible, nos choix sont plus susceptibles d’être fantaisistes, biaisés, mal informés ou simplement « parce que tout le monde le fait », et plus susceptibles d’être autodestructeurs. Lorsque notre autonomie est élevée, nous sommes plus susceptibles de faire des choix que nous ne regretterons jamais, des choix dont nous pouvons être fier·es. L’autonomie nous permet donc de donner le meilleur de nous-mêmes. (Nicholas Alchin, Student Choices, Student Autonomy, and Student Agency: What are the Relationships?, 2021)

Nous sommes animé·es d’une volonté innée d’acquérir des connaissances, d’améliorer nos compétences et d’approfondir notre compréhension. La curiosité nous pousse à explorer le monde et à en tirer des enseignements. La mesure dans laquelle nous pouvons prendre en charge notre propre apprentissage représente notre autonomie d’apprentissage.

L’apprentissage s’inscrit dans un contexte social façonné par l’histoire, l’héritage, la culture, la langue, les coutumes, les règles, les lois et d’autres forces extérieures. Notre contexte social peut prendre de nombreuses formes : un réseau d’ami·es, un club, une équipe, une école, une ville, une nation. Ces groupes sociaux acquièrent leur propre autonomie en fonction des individus qui s’unissent et travaillent à une fin commune. Cette action collective, au service de quelque chose de plus grand que l’individu, est réalisée en créant des interdépendances mutuellement bénéfiques au sein d’un réseau social plus large. L’autonomie individuelle et l’autonomie sociale se rejoignent, de manière à créer un sentiment de connexion, de communauté et d’appartenance.

Dans le domaine de l’éducation, l’autonomie consiste à donner aux élèves, aux enseignant·es et aux écoles les moyens de faire des choix et de prendre des décisions. L’autonomie génère un plus grand engagement, une plus grande motivation, de meilleures expériences d’apprentissage et une utilisation plus efficace des ressources. L’autonomie de l’élève, l’autonomie de l’enseignant·e et l’autonomie de l’établissement sont toutes liées entre elles et sont toutes affectées par des contrôles externes. Notre société fixe des normes académiques. Les programmes d’études précisent la portée et la séquence. Les taux d’apprentissage et les dates d’apprentissage sont prédéfinis. Les écoles sont créées en tant que lieux d’apprentissage. L’éducation est de plus en plus centralisée, réglementée et commercialisée. Ces forces externes influencent et façonnent notre autonomie d’apprentissage individuelle. Elles influencent la mesure dans laquelle nous pouvons diriger notre propre apprentissage. Elles affectent le contrôle que nous avons sur ce que nous apprenons, où nous apprenons et comment nous apprenons.

L’une des propositions uniques de l’éducation ouverte est qu’elle encourage l’autonomie des apprenant·es, des éducateurs et éducatrices et des institutions.

Pour les étudiant·es, l’éducation ouverte offre un accès immédiat, gratuit ou à faible coût, au matériel et aux ressources pédagogiques. Les ressources éducatives libres peuvent être conservées à vie par les étudiant·es, ce qui leur donne l’autonomie nécessaire pour s’engager dans l’apprentissage, tout au long de la vie, en se référant au matériel de manière continue chaque fois que cela est nécessaire. Les ressources éducatives libres peuvent être adaptées, traduites, localisées et améliorées en permanence, ce qui permet aux étudiant·es d’adapter et de personnaliser leur propre apprentissage.

L’éducation ouverte va bien au-delà du simple matériel d’enseignement et d’apprentissage. Les pédagogies de l’éducation ouverte donnent aux apprenant·es une plus grande influence sur leur propre apprentissage. Au lieu d’assister à des cours magistraux passifs, les apprenant·es peuvent co-créer du matériel d’enseignement et d’apprentissage avec l’enseignant·e, produisant ainsi des connaissances qui seront ensuite utilisées par toutes celles et tous ceux qui les suivront. Ils/Elles peuvent s’engager dans des missions qui génèrent des biens publics locaux ou mondiaux, rendant leur apprentissage publiquement visible et contribuant de manière réelle aux besoins sociaux. Dans l’enseignement supérieur, l’éducation ouverte utilise la recherche ouverte et les données de recherche ouvertes, ce qui permet aux apprenant·es d’acquérir une culture et une compréhension de ce que signifie être un·e chercheur·e et de voir comment l’ouverture accélère le progrès de la connaissance.

Pour les éducateurs et éducatrices, l’éducation ouverte offre un plus grand choix. Les enseignant·es peuvent développer et personnaliser des programmes d’études en fonction de leur propre compréhension d’un domaine. Ils peuvent créer du matériel dans leur propre langue, adapté à leur propre contexte social. L’éducation ouverte, comme la recherche, est ouvertement partagée, ce qui permet aux éducateurs et éducatrices d’apprendre de leurs pairs professionnels et d’utiliser les meilleurs matériels disponibles dans leur domaine. L’éducation ouverte transforme la création de matériel pédagogique d’un effort individuel en un effort d’équipe. Dans une profession souvent limitée par le temps, il est utile de réduire les efforts redondants et de participer à la production, au partage et à la gestion des matériels d’enseignement et d’apprentissage, qui sont mutuellement bénéfiques. Dans ce contexte, l’autonomie n’est pas l’indépendance ou le fait d’être laissé·e seul·e. La plus grande autonomie de l’éducation ouverte s’accompagne d’une plus grande responsabilité, notamment celle de contribuer à l’ensemble des connaissances professionnelles. L’éducation ouverte encourage l’autonomie des éducateurs et éducatrices en leur donnant plus de contrôle et de responsabilité dans la production de connaissances et la possibilité d’innover dans l’enseignement et l’apprentissage, en trouvant de nouvelles façons de rendre l’apprentissage significatif et intéressant pour les étudiant·es.

Pour les institutions, l’éducation ouverte offre l’autonomie nécessaire pour mieux gérer leurs propres systèmes et processus éducatifs. L’éducation ouverte déplace le lieu de contrôle des agences externes vers les agences internes, ce qui donne aux institutions une plus grande résilience pour gérer les crises et s’autogérer. Les principes qui sous-tendent l’éducation ouverte s’alignent sur la mission et la vision des institutions, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation, l’accessibilité financière de l’éducation, l’égalité des chances et une plus grande inclusion. En outre, l’éducation ouverte accroît la pertinence sociale de la connaissance et de la recherche en renforçant l’engagement du public et le lien avec la société.

À une époque où l’on s’intéresse beaucoup à la souveraineté, l’éducation ouverte offre un moyen de choisir et de reprendre le contrôle des ressources, des méthodes et des systèmes qui façonnent l’éducation.

L’éducation ouverte n’est qu’une des nombreuses formes d’ouverture dans l’enseignement supérieur. Il fait partie d’un spectre plus large d’ouverture, comprenant la recherche ouverte, la science ouverte, l’accès ouvert, les données ouvertes, l’innovation ouverte, le matériel ouvert, le code source ouvert et la gouvernance ouverte. Chaque ouverture offre une autonomie supplémentaire. Leur combinaison crée un effet de synergie qui maximise l’autonomie pour le bien de toutes les parties concernées.

Veuillez noter que cet article a été traduit avec l’aide de l’intelligence artificielle et révisé par des personnes non professionnelles de la traduction. Malgré nos efforts pour garantir la correction et la fidélité du texte, des erreurs ou imprécisions peuvent subsister. N’hésitez pas à nous en faire part : chaireunescorelia@univ-nantes.fr